空気高温加熱器 QA型 技術資料

目次

操作手順の解説

QA型を使用する場合の操作手順ですが、基本的には以下の(1)~(3)のようになります。

- 圧縮気体を供給する

- 電圧を加える

- 加熱対象物にノズルを向け加熱する

以下に解説いたします。

圧縮気体を供給する

気体の種類と使用可否

| 気体の種類 | 使用可否 | 注意点・その他 |

|---|---|---|

| エアー・酸素 | ◎ | オイルミスト、水などを大量に含まないこと |

| 窒素・アルゴン | 〇 | 不活性ガスは全て使用可。ただしエアーに比べ寿命は短くなる傾向にあります |

| 水素 | △ | 600℃以上では空気中に出た時点で発火 |

| 水蒸気 | △~× | 標準品では困難(水滴により漏電) |

| 都市ガス・LPG | × | 熱分解し、発熱体に炭素が付着するため |

※QA型は電熱線が気体と直接接触しますので、熱伝達効率が高く、高温が得られます。

※エアーに水や油が含まれていますと流量計やヒーターに悪影響します。必ず油と水分を除去したエアーを使用してください。

必要圧力・流量

必要とする圧力は、流そうとする流量やガスの種類, ヒーターのノズルサイズや構造などにより大幅に異なるので、 一般的なデータは提供できませんが、5~50kPa(0.05~0.5kg/cm^2)程度の範囲になるとおもわれます。

必要とする流量は、加熱対象や目的により大幅に異なります。 QA型の100V-350Wを例に取れば、単純に加熱すればよいのであれば 20~50L/min程度の流量範囲で設定すれば良いでしょう。

高温熱風が必要であれば約15-20L/min で定格電圧近く(100V) を加えます。 更に高温が必要な場合は流量を更に絞り(数L/min)、電圧もそれに応じて下げて使います。

風圧により対象物が吹き飛ばされたりする場合には、 やや大きめのノズルを持った機種を選択し、数~十数L/minの低流量で、 電圧も絞って使用します。ハンダ付けには1点ハンダの場合、Φ4~φ6のノズルを使い、 5-10L/min の気体を供給し、50~80%の電圧を供給(熱風温度約600℃)して使います。

吹き飛ばされないようにする方法としてヒーターを2本使い、 それを1ヵ所に向けてV字型配置で使うと、その合流部分に無風に近い状態ができ、 吹き飛ばされる事が少なくなります。ハンダ付けにはこの方法も使われています。

ICのハンダ付けやハンダ外しなどには、専用形状のノズルを使うと効率的です。 標準品で対応できない場合、専用のヒーターを特注いただくか、 又は先端がネジのヒーターを使用し、ノズルのみを最適設計して使用する方法があります。

QA型は定格電圧を加えた状態でエアーが停止すると短時間で焼損します。 経験的にはこのトラブルが最も多いですから、フロースイッチや圧力スイッチでインターロックされることを強くお勧めします。

※安定した流量を得るには

流量を安定させることが熱風温度を安定させ、加熱のバラツキを減少させます。 また作業の再現性を高めるためには流量の値を管理する必要があるでしょう。 これらのためには圧力調整器や流量計は是非ほしいところです。 尚これらは使用する気体の種類などにより選択しなくてはなりません

電圧を加える

圧縮気体を供給したら、ノズルから正常に気体が吹き出している事を確認し、 必要とする熱風温度に達するまで電圧を加えていきます。 この時、熱風温度が完全に安定するまで数十秒間を要しますので、 必要以上の熱風温度にならないよう、この時間遅れを考慮して下さい

※温度を上げ過ぎて焼損させないための注意事項

熱風温度センサー組込型の場合は、熱風温度が800℃を超えないように管理すれば安全です。 700℃以下であれば、殆ど消耗しません。ただし最近の技術を取り入れたQAMタイプの場合は900℃超でも使用可能です。

発熱体の温度が1200℃を超えると短時間でも危険です。 熱風温度センサーが組み込まれていないヒーターの場合、高温限界付近で使われる場合には必ず発熱体温度を監視して下さい。 温度測定の方法はパイロメータなどの非接触測定法が適しています。簡易的には基準熱源の発熱色と目視で比較する方法等もあります。

ヒーターの発熱体高温限界の管理を熱風温度で行う場合で、センサーの組み込まれていないヒーターを使い、 外部から温度計で熱風温度を測定する場合は問題を生じる事があります。熱風温度の最高値は発熱体の終端付近での値であり、 ノズルの種類によってはノズルで冷却され、ノズル出口では低い値を示す事があります。

また熱風は空気中に放出されると、空気を巻き込んで急激にその温度を下げます。 また吹き出し口からは外気が逆流して入ってくるという現象もあり、 これがあると実際の熱風温度よりも200℃以上も低い値を示す場合があります。 従って熱風温度はどのような場合でも、どのような測定方法でも最高温度が得られるというわけではありません。 したがって、ノズル出口で測定した値を信じて最高温度になるような電圧を加えると発熱体が過熱して溶断する事もありえます。 熱風温度センサー組込型の場合も逆流現象の影響は受けますが、比較的軽微です。

電圧調整の方法について

電圧はライン電源から直接接続してもかまいません。 この時は常に100%電圧における最低必要流量のエアーを流しておいてください。 例えば350WWの熱風ヒータならば 15~20 L/min程度以上です。しかし多くの場合、 電圧は調整できたほうが便利なことは言うまでもありません。 電圧の調整には電圧調整器を使用します。電圧調整器には大まかに言って2種類あり、 1つは捲線式(商品名はボルトスライダやスライダックなど)であり、 もう1つは半導体式(商品名はSCRスライダーやバリタップ等)です。

実験的な御使用には捲線式をおすすめします。理由は堅牢であることと供給電圧以上まで昇圧できることです。 一般に捲線式は電源電圧の0-130%まで調整できます。 これに対し半導体式(SCRやトライアックによる制御)は調整範囲が0-95%程度です。

半導体式の利点は軽い事、大電力では安価なこと、自動制御しやすいことなどであり、 これらの御要求がないかぎりは捲線式が無難です。半導体式は電圧の測定にも注意が必要です。 電圧計の種類によっては正確な値を示しません( デジタル式の場合「真の実効値型」、 アナログメータなら「可動鉄片型」ならば正確な測定が可能) 。

非常な高精度で加熱制御する事が要求される用途では電源電圧を安定化する必要があります。 この場合、電圧調整器の前に交流安定化電源を設置して下さい。

しかし電圧を安定化させるのは理想ではあるのですがコストが高くつくので、 多くの場合には温度センサー付きのヒーターを使い、 それを温度調節器と電力コントローラーを使って一定温度になるようにヒーターをコントロールする方式が一般的になっています

半導体式の電圧調整器は通常は位相制御によって実効電圧を変化させていますが、 多くの温度調節器などは半導体リレー(SSR)によるON-OFFでヒーターを制御しています。 しかしSSRによる制御はエアヒーターの場合、応答が早すぎるので注意が必要です。

温度調節器を使われる場合

温度センサー付きのQA型を使い、温調器で熱風温度のコントロールをされる場合には下記のような注意が必要です。

エアー流量が極端に少なくなった場合、発熱体の温度が高いにもかかわらず熱風温度が低く測定されるので、 その値を信じているとヒータが焼け切れます。温調器を使われる場合には必ず最低限必要なエアー流量(数L/min.程度) が確保できるように配慮してください。(フロースイッチにより監視するなど)。

QA型は発熱体の応答速度が極めて早いので、通常の電気炉の制御などとは違った配慮が必要です。

※単純なON-OFFによる制御では絶対にダメです。

※分周制御は場合によっては可です。分周制御は、サイクルタイムが1秒間のものは使える場合がありますが、 基本的には難しいです。ヒータの応答が早いので、1秒間周期でもヒータが点滅状態になります。 QA型の発熱体は激しい温度変化があると著しく寿命が低下しますので寿命が1/100以下になる場合もありえます。 どうしても1秒間周期で分周制御を行われる場合には、制御量を少なくします。 つまり温調器以外に電圧調整器を追加し、温調器の制御周期内のON状態が十分に長くなり、 OFF状態がほとんどゼロになるような条件で使えば、発熱体の温度変化もほとんど無くなります。 しかし一般的には制御周期を短くします。古い設計の温調器は制御周期が1秒間以上ですが、 最近の機種であれば0.5秒間以下のものもあります。制御周期が0.5秒間以下(推奨は0.25秒間)であれば、ほとんど問題ありません。

※最も好ましいのは電圧制御(SCR,トライアックなどによる位相制御など)ですが、分周制御でも 制御周期0.3秒間程度であれば、ほぼ遜色ありません。

この場合でもPID値等には注意してください(多くのQAタイプの推奨値はP=20,I=10,D=1)。 電気炉などとは応答速度の桁が違います(数百倍程度)。位相制御はヒータにとっては好ましいですが、 電源サイドから見ると、必ずしも好ましい負荷ではありません。またノイズ発生の問題も有ります。 そのため分周制御か位相制御か、どちらをお勧めするべきか迷うところです。 しかし最近は制御周期の短い温度調節器が入手しやすくなりましたので、 今後は分周制御を選択するのが良い方向ではないかと思います。

加熱対象物に熱風を吹きつける

ノズルから吹き出した熱風は、周囲の空気を巻き込んで急速に温度を下げます。 少しでも高温度が必要であれば、ノズル先端に加熱対象物をできるだけ近づけて下さい。 なお、周囲の空気を巻き込むのを防ぐようなフード類や整流器を設けると外気巻き込みによる温度低下を緩和する事ができます。

無酸化加熱の為に窒素ガスなどを使っても、通常の方法では周囲の空気を巻き込んでしまうため、 酸化を完全に防ぐ事はできません。これについてもフードなどで周囲の空気を巻き込まないような工夫をすれば、 ある程度の無酸化加熱は可能になります。

ヒーターの寿命について

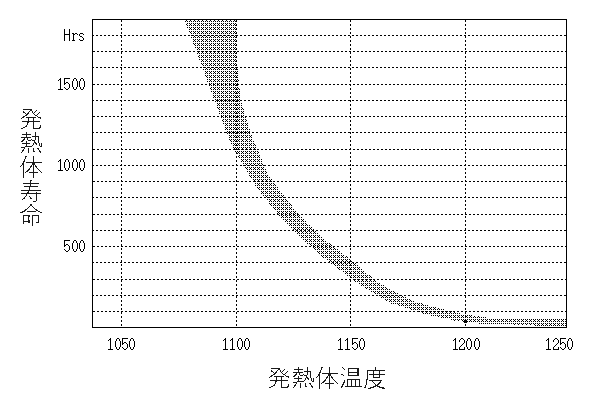

ヒーターの寿命については御使用方法により全く異なる値になりますので、 具体的な数値は提示できませんし、寿命についての保証もできません。 寿命予測の最も正確であろうと思われる方法は、御使用状態での発熱体の最高温度をパイロメータ等の非接触温度計で測定し、 その温度から下記グラフより発熱体寿命を推定します。

また発熱体温度は熱風温度より約300℃(QAM型は100-200℃)ほど高い値になりますので、熱風温度から発熱体温度を推定する事も可能です。 ただし流量によってこの温度差は異なりますので、かなり不正確な推定になります。 これからするとQA型の場合、熱風温度800℃であれば発熱体温度は約1100℃で寿命は控えめに見て約1000時間、 熱風温度700℃以下であれば発熱体温度が1000℃以下となり寿命値は無限大に近づき、寿命は考慮しなくてよい、という事になります。

ただしこれは一般的な話であり、個々の条件で大幅に異なった結果となります。 前記したように電圧制御の方法によっても大きく影響を受けますし、 振動や衝撃,エアーに含まれる不純物(水や油,金属粉)によっても影響を受けます。

ヒータの寿命は各種の要因がからんでくるので、簡単には予想できません。 使用される熱風温度に対する予想寿命は下記の通りです。この値は電熱線の太さでも異なります。 この寿命は電熱線径がφ0.5程度のものです。もっと細い(定格電流値の低い)ヒーターの場合、寿命値はもっと短くなります。 しかし実際には正常な消耗で断線に至るのはむしろ少なく、ご使用時の制御ミスなどにより過熱断線に至るケースが多いです。

発熱体温度と寿命の関係

通常のQA型は熱風温度に対して発熱体温度は約300℃(QAM型は100-200℃)高めの値になります。従って

熱風温度850℃ → 発熱体 1150 ℃ → 上図より 300 時間程度の寿命

熱風温度800℃ → 発熱体 1100 ℃ → 上図より 1000~2000時間の寿命

熱風温度700℃ → 発熱体 1000 ℃ → 上図より ほとんど半永久的寿命

ただし熱風温度と発熱体温度の差は流量によっても変化し、一般的に流量が大きくなるほど差も大きくなります。 必要な寿命時間を確保した上で出来るだけ高温の熱風を得るには、この差が出来るだけ小さい方が望ましいので、 従ってエアー流量を少なく設定すれば高温熱風を得ることができるだろうと期待できます。 高温用として使われる場合の一例としては、実際に加える電圧を定格電圧の60%前後(電力では定格の約1/3)にとどめ、 エアー流量をそれに応じて低下させれば発熱体温度約1100℃で900℃程度の高温熱風も得られます。 最近の技術で高性能化したQAM型は従来仕様のQA型よりも100℃以上改善されており高温熱風に対応できています。 このようにQA型ヒーターの寿命は主に発熱体温度により決定されます。しかしヒータの寿命に関してはメーカとしての保証は困難です。

使用方法例

簡易的な構成による使用方法

簡易的な使用方法として、電源(定格電圧)をヒーターに直接接続してもかまいません。 ただしその場合、最低流量のエアーは流しておかないと十数秒間以内にヒータが焼損します。

電源ライン直接接続での使用例

最低流量 F min.は下式を目安にしてください。

Fmin.=0.05×電力 [L/min.]

例えば100v-350wのヒータに100vを加えた場合の最低流量はFmin.=0.05×350≒18 L/min.

ただし上図のように流量計も温度計もない場合は、ヒーターの限界に近い高温域でのご使用は避けるべきです。 そのため最初は十分に大きな流量を流しておき、通電開始後30秒間程度待って温度が安定してから「流量調整バルブ」を絞っていき、 ヒーターの発熱体の先端部 1/3程度が暗く赤熱する程度(熱風温度は約600℃)まででご使用ください。 それ以上の高温(エアー流量を減らす方向の操作)で使われる場合には次項以降の方法(温度測定付き)でご使用ください。

一般的な構成による使用方法(コンプレッサーエアーを使う場合)

コンプレッサーエアー使用での一般的な使用例

一般的にはエアーの流量を確認できるようにするべきですが、これには流量計が必要です。 流量計は上図のようなフロート式が多く使われています。この流量計は圧力により指示値が違ってきますので、 指定圧力で使う必要があります。フロート式以外ではデジタル式の流量計(マスフローメータ)などもあります。

上図の場合、出来れば指定圧力が300kPa(3kg/cm^2)程度 の流量計を使い、圧力調整器で常にその圧力が加わるように調整します。流量は図の様に流量計の出口側に設けた流量調整バルブにより調節します。

尚、この流量調整バルブは流量計に組み込まれている場合があります。その場合、入口側に組み込んである機種もありますので、「出口側バルブ」と指定し、使用圧力,使用する気体の種類を指定して購入する必要があります。

この方法は圧縮気体源に高い圧力が必要ですので、コンプレッサーエアーを使う場合などに適用できます。 もし流量計が購入済みで、指定圧力のないもの(常圧で使うもの)であった場合には次項(4.エアー源に低圧のロータリーブロア等を使う場合)の接続方法にしてください。

熱風温度は監視した方が作業の再現性確保、ヒータのオーバーヒート防止などに有用です。その場合には温度センサー付きの機種を使ってください。そしてこれに熱電対温度計(標準はK熱電対)を接続してください。

一般的な構成による使用方法(低圧のロータリーブロア等を使う場合)

低圧エアー源使用での一般的な使用例

エアー源が電磁ブロアやロータリーブロアなど50kPa 程度しか得られない場合には圧力調整器は使えません。この場合には上図の様に流量調整バルブは流量計の前に配置します。あるいは流量調整バルブは省略します。流量計は圧力指定のないもの、つまり常圧で使用するタイプを使用します。

この方式は、できれば流量調整バルブを省略してエアー源そのものをコントロールして流量調整する方が望ましいです。流量調整は電磁ブロアの場合は供給電圧のコントロールで、ロータリーブロアのようにモーターを使ったブロアはインバータを使用します。

もしくは必要なエアー量を発生できるぴったりの大きさのブロアを使い、流量調整バルブを不要にするか、又はあまり絞り込まなくてもよいようにする事です。

なぜなら流量調整バルブを絞り込むとエアー源の圧力が高くなるので、エアー源のブロアに悪影響(故障や寿命短縮)が出る場合があるためです。(電磁ブロア等には一般的にコンプレッサーのような圧力スイッチは付いていませんので、エアー吹出口を塞ぐと異常に圧力が上昇します)

またバルブで絞ると、その出入り口間で圧力差が発生し、バルブ通過時に気体が断熱膨張で温度が低下し、結露して水滴が発生しやすくなります。この水滴が流量計やヒーターに悪影響します。(低圧エアー源には一般的にエアードライヤー等の装置が付いていないため、水滴の発生には注意が必要です。)

エアー源そのもので流量調節できない場合で流量を大きく絞り込む必要がある場合には、下図のように解放バルブを設けて不要なエアーを捨てるようにしてください。こうすればブロアを傷めることは回避できますし、水滴の発生も抑制できます。

エアー解放バルブを設ける例

高安定な構成(温度調節器を使用する場合)

高安定な使用方法(温度調節器を使用する場合)

センサー付きのQA型を使用し、それに温度調節器と電力コントローラを組み合わせると常に一定温度にコントロールされた熱風が得られます。

流量調整可能な圧縮気体源は前記した様な[構成でもよいですし、コストの制約が無ければマスフローコントローラを使う方法もあります。流量を変化させても一定温度の熱風が得られるので、例えば待機時は流量を少なくして消費電力を抑えるということもできます。

ただし、エアー流量をゼロにしてしまうとセンサーが機能しないためにヒーターに大電力が加わり続け、十数秒間以内に焼損することがあります。必ず最低限の流量は常に流しておくようにコントロールしてください。この流量は標準的な10シリーズで3L/min.程度、15シリーズで6L/min.程度です。

上図はSCR電力コントローラを使う方式ですが、SSR(無接点リレー)を使う方式もあります。この場合には温度調節器を分周制御型(制御周期0.5秒間以下)のものに変え、1秒間に2回以上のon-offを繰り返してon時間とoff時間の比で電力をコントロールします。

電磁弁でエアーをON-OFFさせる場合の構成

電磁弁でエアーをON-OFFさせる場合

電磁弁でエアーをON-OFFさせる場合には、上図の様に電磁弁と並列に流量調整バルブ(L調整)を設け、電磁弁がOFFのときでも最低流量が確保されるようにしてください。

また電磁弁は流量調整バルブ(H調整)の上流に設けてください。これが逆になりますと電磁弁をONした瞬間に高いエアー圧がヒーターに加わり、ヒータに悪影響します。

上図の構成だと電磁弁がOFFの間、熱風温度はONの時と同じで流量のみが低下して待機状態になります。電磁弁がONになると素早く所定の温度の熱風が得られます。

ONにした時の熱風温度立ち上がりに時間がかかってかまわなければ、電磁弁がOFFの間、ヒータへの供給電力もOFFしてください。この場合の最低流量はゼロになりますので、L調整バルブは完全に「閉」でもかまわないのですが、ご使用条件によっては電磁弁をOFFにした後に発熱部の熱がヒータの根元側(エアー入口側)に伝わり、リード線などの温度が限界以上に上昇してしまう場合があります。この熱の逆流を防ぐためにはヒータへの電力供給をOFFした後も少しだけエアーを流しておいてください。前項でご説明したとおり、SCR電力コントローラはSSRでも動作可能です。(温度調節器は制御周期0.5秒間以下の分周制御型を使用)

内蔵温度センサー(特注品)について

内蔵する熱風温度センサー(特注品)ですが、これは熱風温度の基準として使えるほどの精度はありません。熱風温度の設定は別の基準温度計により行い、そのときの内蔵センサーの温度を運用する場合の基準としてご使用ください。温度の再現性は比較的良好ですので、運用基準としては使用可能と思います。従ってヒータを交換した場合などは基準温度計による運用温度の再設定が必ず必要になります。

熱風ヒータのガラス管内の温度分布は一定ではありません。下図は内径φ12.5(標準品はφ10)の石英ガラス管を使った熱風ヒーターのガラス管内温度分布を測定したものです。内蔵温度センサーの設定温度550℃に対し、実際に測定すると、石英管内温度に、このようにかなりの差(バラツキ)があります。従って内蔵温度センサーの位置の少しの違いでも±10%程度はすぐに誤差として表れます。 これはエアーの流れの不均一さや渦巻き,逆流などの影響によるものです。逆流は石英管の内側壁を伝って10mm以上の奥まて逆流します。

熱風ヒータに関しては、あまり設定温度の絶対値に神経質になっても意味が無いことです。温度センサーを使って温調をかけるメリットは温度が安定することですが、温度の絶対的な値にあまりこだわらないでください。

多数の熱風ヒータを使った場合、設定温度を同じにしていても、実際の温度はかなりバラバラになります。

この温度分布ができる原因としては、ガラス管壁近くはガラス管壁で冷却されるのと、逆流してくる外気のために熱風温度は低下します。そして発熱体から離れるほど(下端にいくほど)温度は急激に低下していきます。これも外気の逆流,混入によるものです。またヒーターの発熱体もガラス管内で多少は動けますし発熱体自体の製造上のバラツキもあります。これらはある程度やむをえないものと考えています。

カタログPDFダウンロード

当該製品の個別カタログはありません。

お問い合わせ  印は必須項目です。

印は必須項目です。

お急ぎの場合は、必ずお電話(03-3790-3111)にてご確認ください。